| 1.2. Les systèmes d'information géographique | ||

|---|---|---|

| Chapitre 1. L'approche SOLAP |  |

D'après le Journal Officiel du 14 février 1994 [1], la géomatique est définie comme « l'ensemble des techniques de traitement informatique des données géographiques ». Elle fait appel aux sciences et aux technologies reliées à leur acquisition, leur stockage, leur traitement et leur diffusion [2]. Les principales disciplines concernées sont donc la topométrie, la géodésie, la photogrammétrie, la télédétection, la cartographie et l'informatique. Depuis les années 1980, les systèmes d'information géographique se sont imposés comme l'objectif général de la géomatique. Ils englobent l'ensemble des éléments, relations et fonctions liés à l'exploitation des connaissances sur l'espace terrestre.

Avant de décrire les fonctionnalités des SIG, les premières sections présentent plus précisément la notion d'information géographique et le domaine de la cartographie.

La Commission Européenne définit l'information géographique comme « la représentation d'un objet ou d'un phénomène réel localisé dans l'espace à un moment donné » [1]. L'information géographique associe aux objets une thématique (des critères descriptifs) et/ou une information spatiale (leur localisation).

Le niveau thématique définit les entités géographiques à modéliser et dépend du domaine étudié. Il détient l'information relative à la nature ou à l'aspect des objets qui se différencient les uns des autres par un ensemble de caractéristiques intrinsèques, les attributs : nom d'une ville, profondeur d'une rivière. Les caractéristiques qui regroupent des objets entre eux suivant des caractéristiques communes sont appelées relations sémantiques : par exemple, les sous-préfectures d'un département.

Toute information géographique doit nécessairement préciser le système de localisation dans laquelle elle s'exprime. Ces systèmes de localisation se regroupent en deux classes : de type direct et de type indirect. Le type direct correspond à un type mathématique : tout point à la surface de la Terre peut être projeté sur une ellipsoïde géodésique, c'est à dire une sphère aplatie aux pôles. Il peut être ainsi repéré par ses coordonnées géographiques angulaires latitude et longitude. Pour représenter la surface terrestre sur une surface plane, on passe des coordonnées géographiques aux coordonnées rectangulaires par une transformation mathématique de projection, par exemple une projection Lambert. Pour un système de localisation indirecte, la description est de type textuel, elle indique le nom d'un endroit ou l'itinéraire pour s'y rendre : l'adresse postale, le numéro de parcelle cadastrale, etc. Pour figurer sur une carte, ces descriptions textuelles nécessitent l'utilisation de répertoires, diffusés par des organismes spécialisés comme l'Institut de Géographie Nationale, le Cadastre. Ces répertoires permettent de mettre en correspondance ces systèmes de références indirectes avec les systèmes de références mathématiques.

Pour représenter le monde réel par des objets géographiques, trois primitives géométriques sont essentiellement utilisées : le point, la ligne et la surface. Ces formes géométriques entretiennent des relations spatiales d'intersection, d'inclusion, d'adjacence et de proximité. Le niveau thématique et le niveau spatial des objets sont associés suivant des relations de construction (une rivière se construit par un point pour la source, un ensemble d'arcs de sommets et de faces, une forme surfacique pour l'embouchure), des relations de composition (un aéroport se compose de pistes, hangars, parkings, etc.) ou des relations topologiques (adjacence, connectivité, inclusion).

La carte est le support idéal pour représenter, localiser, analyser et communiquer l'information géographique. La production de carte est l'objectif de la cartographie, introduite dans la section suivante.

Colette Cauvin propose une définition précise générale et valable de l'Antiquité à nos jours : la cartographie est « la discipline scientifique et artistique, avec des concepts, des méthodes et des techniques permettant de représenter sur un plan ou son équivalent, une partie de la surface terrestre ou de toute autre planète, avec ses caractéristiques, ses attributs que l'on peut observer ou extraire, et de faire apparaître, de transmettre ou de communiquer de l'information dans un but précis, à des interlocuteurs définis, au moyen de cette représentation numérique, graphique, visuelle, sonore ou tactile, appelée carte » [3]. Suivant la primauté des domaines et thématiques étudiés, la cartographie peut fournir deux grands types de produit final : la carte topologique pour une physionomie du terrain ou la carte thématique pour la représentation d'information spécifique : carte politique, économique, physique, etc.

Si la cartographie est probablement antérieure à l'écriture, elle connaît un développement prodigieux à partir des années 1960 grâce à la télédétection spatiale et à l'informatique. En outre, depuis l'ère Internet, l'usage du navigateur devient une interface standard pour la visualisation des données géographiques, ouvrant un champ illimité d'applications. La cartographie est devenue depuis les années 1980 une fonction majeure des systèmes d'information géographique.

La norme ISO 5127-1-1983 définit un système d'information comme « un système de communication permettant de communiquer et de traiter l'information » : un SIG se spécialise dans l'information géographique. Il est constitué d'un ensemble de ressources humaines, matérielles et logicielles [2], mais on considère plus généralement le SIG comme l'outil informatique permettant d'organiser des données alphanumériques spatialement référencées et de produire des plans ou cartes. Les fonctions du SIG peuvent être résumées par la définition dite des "5A" :

Abstraction : le SIG suppose une modélisation du monde réel ;

Acquisition : cette fonction permet d'alimenter le SIG en données géographiques ;

Archivage : le SIG propose un système de gestion de ces données, c'est la fonction coeur du système ;

Analyse : le SIG propose des fonctions de manipulation, de croisement et de transformation des données (opérateurs topologiques par exemple) ;

Affichage : le SIG propose des outils de mise en forme des résultats : les cartes.

La vocation des SIG est donc d'acquérir, de traiter, d'organiser, d'analyser et d'afficher au sein d'un unique outil un ensemble de données repérées dans l'espace.

Les principaux producteurs de SIG proposent aujourd'hui des versions Web de leur produit : le terme anglais webmapping ou "cartographie en ligne", définit les processus de production, de conception, de traitement et de distribution de cartes via le réseau Internet, extranet ou intranet. De plus en plus populaire, la cartographie dynamique en ligne consiste à créer à la volée une image sur la demande de l'utilisateur, par l'intermédiaire d'un serveur cartographique : un "SIG Web". La cartographie en ligne s'inscrit dans une architecture n-tiers de type client-serveur suivant le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) :

le client navigateur Web, muni éventuellement de greffons SVG, Flash, java ;

le serveur Web gère les requêtes et assemble la page HTML avant de la renvoyer ;

le serveur cartographique, "SIG Web", chargé de construire l'image. Il peut faire appel à des serveurs distants, à des bases de données spatiales (PostGIS par exemple, extension du SGBD PostgreSQL pour les données spatiales), à des fichiers.

L'expansion des nombreux SIG Open Source notamment dans le domaine de la cartographie en ligne encourage de plus en plus l'utilisation de formats d'échanges standards ouverts. L'interopérabilité et la normalisation représentent des enjeux stratégiques évidents, sur le plan commercial, sur le plan politique. Depuis 1994, l'Open Geospatial Consortium, Inc. [1] tente d'apporter des réponses à cette problématique en réunissant les différents acteurs de la géomatique. Elle maintient les spécifications par exemple des services WMS (Web Map Service) et WFS (Web Feature Service), très utilisés dans les SIG Web.

Les SIG représentent aujourd'hui le meilleur outil pour le traitement numérique de l'information géographique et leur définition les présente notamment comme des outils d'analyses. Ils disposent en effet de fonctions de manipulation pouvant être considérées comme des fonctions de "pré-analyse" : transformations des données, classification, mesure, recherche, etc. En conséquence, par enchainement de ces opérations de manipulations, ils proposent des fonctions d'analyse proprement dites (calculs d'auto-corrélation par exemple).

Pourtant, malgré ces capacités potentielles, les SIG sont reconnus dans la littérature en science cognitive comme inadaptés pour supporter des applications décisionnelles [4]. Leur lenteur et leur complexité d'utilisation en sont la cause. Une des raisons techniques justifiant ce constat vient du fait que les SIG reposent sur un système de type transactionnel. Les systèmes transactionnels supportent des bases de données dont les modèles relationnels sont essentiellement conçus pour préserver l'intégrité des données. Les principes d'indexation et de normalisation limitent la redondance des données et les SGBD sont optimisés pour effectuer de nombreuses mises à jour, fréquentes, mais sur peu de données à chaque fois. Les analyses demandent au contraire d'effectuer dans des délais courts des requêtes détaillées, impliquant beaucoup de données à la fois, ce qui nécessite de multiples jointures entre les tables.

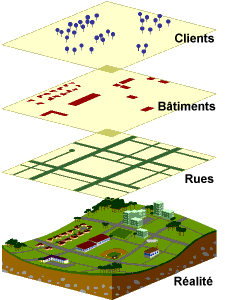

Aussi, les SIG utilisent souvent la métaphore des couches thématiques pour organiser les données géographiques (Figure 1.2). Une couche regroupe un ensemble d'informations géographiques du même type. Chaque couche peut être l'objet d'une image différente, d'un "calque". Cette structuration rend ces informations a priori superposables, compatibles, combinables et par conséquent analysables. L'outil de visualisation du SIG est capable de fusionner ces calques pour former l'image finale, tant que les repères utilisés et échelles des différentes couches le permettent.

Figure 1.2. Les couches thématiques

Informations géographiques représentées suivant 3 couches thématiques : rues, bâtiments, clients. Source : http://www.baiedefortdefrance.org/article.php?id_article=6 (consulté le 28 avril 2009).

Ce principe des couches est cependant une des raisons qui affaiblissent selon une certaine perspective la capacité d'analyses des SIG : si les analyses portant sur les objets géométriques d'une même couche sont facilitées (par exemple, les intersections entre les objets peuvent être précalculées), l'analyse trans-couches souffre de cette organisation.

En outre, les fonctions de mises à jour des données au sein des SGBDR limitent les possibilités d'analyses devant tenir compte des évolutions spatio-temporelles, de l'historique. Enfin, les interfaces nécessitent généralement l'intervention d'un spécialiste pour interagir avec le système, la connaissance du modèle des données et du langage de requête SQL est donc généralement requise. Malgré leurs capacités, les SIG ne constituent donc généralement pas un outil approprié d'aide à la décision pour l'utilisateur final non informaticien, analyste, politique.

[1] Open Geospatial Consortium, Inc., OGC® ou OpenGIS® [en ligne] http://www.opengeospatial.org/ (consulté le 14 mai 2009)